肉の種類

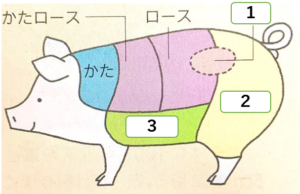

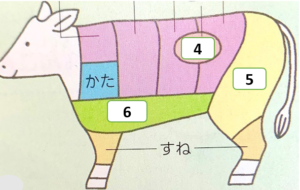

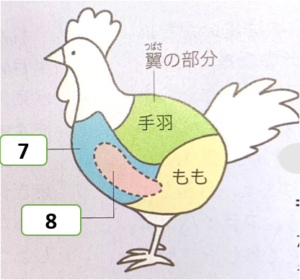

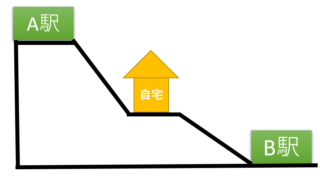

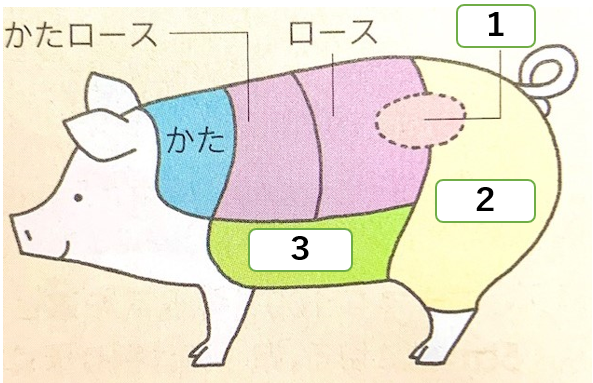

⑴ 次の図を見て、1~8までの肉の部位の名前をいいましょう。

⑵ 肉の鮮度の見分け方について、( )に当てはまる言葉を入れましょう。

① 豚肉・・・艶のある淡い( A )色で、脂身は( B )色のものが良い。

② 牛肉・・・鮮やかな( C )色で、赤身と脂身の境目が( D )しているものがよい。

③ 鶏肉・・・透明感のある( E )色で、皮の毛穴に( F )があるものが良い。

④ 肉全般・・・嫌な臭いがしない、( G )が出ていない、弾力がある、ぬるぬるしていない、ものがよい。

⑶ 肉を柔らかくする働きがある食品を2つ答えましょう。

⑷ すね肉のような筋の多い肉は、どうすると柔らかくなりますか。また、どのような料理に向いていますか。

⑸ 肉を焼いたときに変形しないように、筋を切ることを何といいますか。

⑹ 肉の栄養素を3つ答えましょう。

⑺ 肉を加熱するとたんぱく質の変成によってどう変化しますか。

⑻ 肉を焼くときに、肉のうまみを逃がさないための工夫として、火の加減をどうするとよいでしょう。

⑼ スープなどを作るときに、肉のうまみを汁に出すための工夫として、どう加熱するとよいでしょう。

答え

⑴ 1=ヒレ

2=もも

3=ばら

4=ヒレ

5=もも

6=ばら

7=むね

8=ささみ

⑵ A=ピンク

B=白い

C=赤

D=はっきり

E=ピンク

F=凹凸

G=ドリップ

⑶ パイナップル・ショウガ・はちみつ等

⑷ 長時間加熱する。(たんぱく質の一種であるコラーゲンが分解されて柔らかくなる)

ビーフシチューや煮豚など

⑸ 筋切り

⑹ たんぱく質、脂質、ビタミン

⑺ かたくなる。

⑻ 最初は中火~強火で焼いて、ある程度焼けたら弱火にするとよい。

⑼ 水から長時間ゆっくり加熱するとよい。

魚の調理

⑴ 次の文章の( )に当てはまる言葉を入れましょう。

食用になる魚の種類は多く、肉質の違いから、白身魚と赤身魚に分けられる。白身魚は、(A)が少なく、味が(B)で、生は(C)いが(D)するとほぐれやすくなる。赤身魚は、生では柔らかく、(D)するとかたくなります。また、産卵に備えて(E)を体に蓄積する時期があり、その季節は脂質含有量が多くなる。魚の脂質は、血液中の(F)値を下げ、心筋梗塞、脳梗塞を防ぐ効果があるといわれている。

⑵ かつおには旬が2回あります。春先にとれるかつお、秋に取れるかつお、それぞれ何といいますか。

⑶ 魚の鮮度の見分け方について、( )に当てはまる言葉を入れましょう。

切り身・・・全体に(A)があり、身、(B)、肉、皮に透明感と艶がある。(C)がたまっていないもの。

1尾の場合・・・(D)は澄んでいて透明感があり、外に張り出している。えらがきれいな(E)色をしている。(F)がはげていない。

⑷ 魚の料理について。煮魚をつくるときに火を通す時間はどうすると水分が保持され、煮崩れしにくく、美味しくなるでしょう。

⑸ 次の文章の( )に当てはまる言葉を入れましょう。

魚の臭みを消すには、

・(A)水や(B)水で洗う

・(C)を振ってしばらく置き、出てきた水分をふき取る

とよい。

⑹ 下の写真は、魚の下ごしらえについての手順です。🔲に当てはまる言葉をいれましょう。

答え

⑴ A 脂質 B 淡泊

C かた D 加熱

E 脂肪 F コレステロール

⑵ 春先=初がつお

秋=戻りがつお

⑶ A 弾力 B 血合い

C ドリップ D 目

E 赤 F うろこ

⑷ 短時間で火をとおす。

⑸ A 冷 B 酢 C 塩

⑹ 1=うろこ 2=内臓

3=ぜいご 4=えら

コメント